当前,绿色低碳成为全球科技竞争、经济角力的着力点,各国均将抢占低碳科技和经济制高点作为国家战略。一些发达国家将绿色低碳作为新的贸易规则和竞争壁垒,意图借助先发优势,以贸易保护方式遏制新兴经济体发展。其中,欧盟的《欧盟电池和废电池法规》(简称《新电池法》)要求报告电池产品全生命周期的碳足迹和性能,并将以碳排放水平为度量标准,推动电池产品差异化,实现对电动汽车、储能等战略新兴产业的管制。

我国正在建设碳足迹管理体系,发布了有关实施方案和部分核算标准、指南等技术文件,但在产品碳足迹核算方面刚刚起步,特别是数据库建设还不完善。应采取标准化并轨、促进互认机制以及加强统筹治理等方式,逐步建立完善我国碳足迹数据库体系,这不仅是中国企业响应欧盟《新电池法》等国际绿色贸易壁垒的现实需要,也是助力企业提升绿色制造水平、提升全球绿色供应链竞争力的重要抓手。

欧盟《新电池法》(The EU Battery Regulation 2023/1542)于2023年8月17日正式生效,法案对投放到欧盟市场的几乎所有类型电池提出强制性报告要求,涵盖生命周期碳足迹披露、可持续性、安全、尽职调查、电池护照、废旧电池管理等指标内容,并确定了电池以及电池产品制造商、进口商、分销商的义务和责任。

法案条款7(Article 7)规定,对于电动汽车电池、容量大于2kWh的工业电池和轻型交通工具电池,每个制造工厂的每种电池型号均需提供碳足迹声明。在碳足迹声明的基础上,未来还将根据电池的碳足迹将其划分为不同的性能等级,并进一步限定进入欧盟市场各类电池的最大碳足迹阈值。

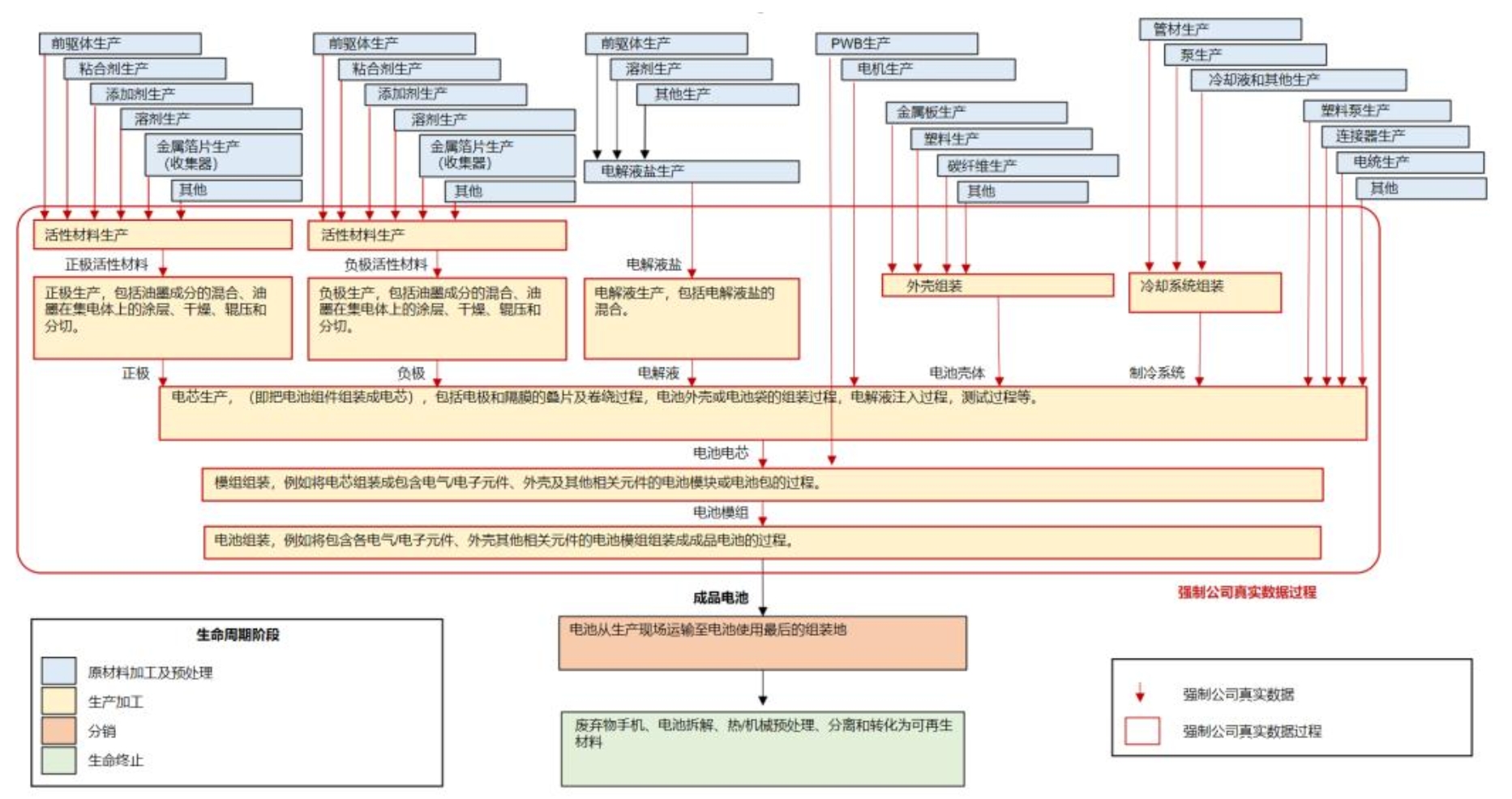

碳足迹声明至少需要包括以下内容:①电池制造商信息;②电池型号信息;③制造厂的地址;④电池碳足迹,需按照电池法规定的功能单位进行披露(kgCO2e/kWh);⑤生命周期各个阶段的碳足迹;⑥新电池法合规声明的识别号;⑦产品碳足迹的公开链接。进入欧盟市场的电池需提供的是全生命周期“从摇篮到坟墓”的碳排放(见图1)。电池生产厂商在进行产品碳足迹核算时,需根据法案规定进行核算,主要应用以下公式:

碳足迹=Σ各个环节的活动水平×排放因子

活动水平是指相关电池部件的质量,通常实测获得;排放因子是指上游生产该部件的企业平均单位产品质量的排放量,通常由碳足迹因子数据库提供。以工业储能电池为例,包括了原材料开采与加工、电池单体制造、系统集成组装、产品分销运输、废弃处置等各个阶段,覆盖产业链上下游所有产品生产制造、交通运输过程、末端处理的碳排放,涉及金属、化学品、塑料等材料类别,超过1000个部件或环节的数据。

在实际操作中,选择碳排放因子数据是企业开展碳足迹核算的关键环节。如何获得符合条件的碳排放因子、如何让这些数据最贴切地反映企业实际情况,都是影响碳足迹核算结果、避免被高估,并进一步影响企业低碳竞争力的重要因素。这其中,全生命周期的碳足迹因子数据库是关键数据源,扮演着核心基础设施的角色,其数据质量对碳足迹计算结果的透明度、可靠性及被认可度有重要影响。

图1 基于欧盟电池法的动力电池产品碳足迹系统边界1

欧盟于本世纪初即开始了碳足迹因子数据库建设,具备覆盖环节完整、行业全面、定期更新的数据核算和发布体系。我国早期的产品全生命周期碳排放因子数据主要来自一些研究机构,起步相对较晚,在数据覆盖面、更新频率、数据类型方面与发达国家存在较大差距,为企业核算碳足迹带来诸多挑战。

(一)国内外碳足迹因子数据库现状

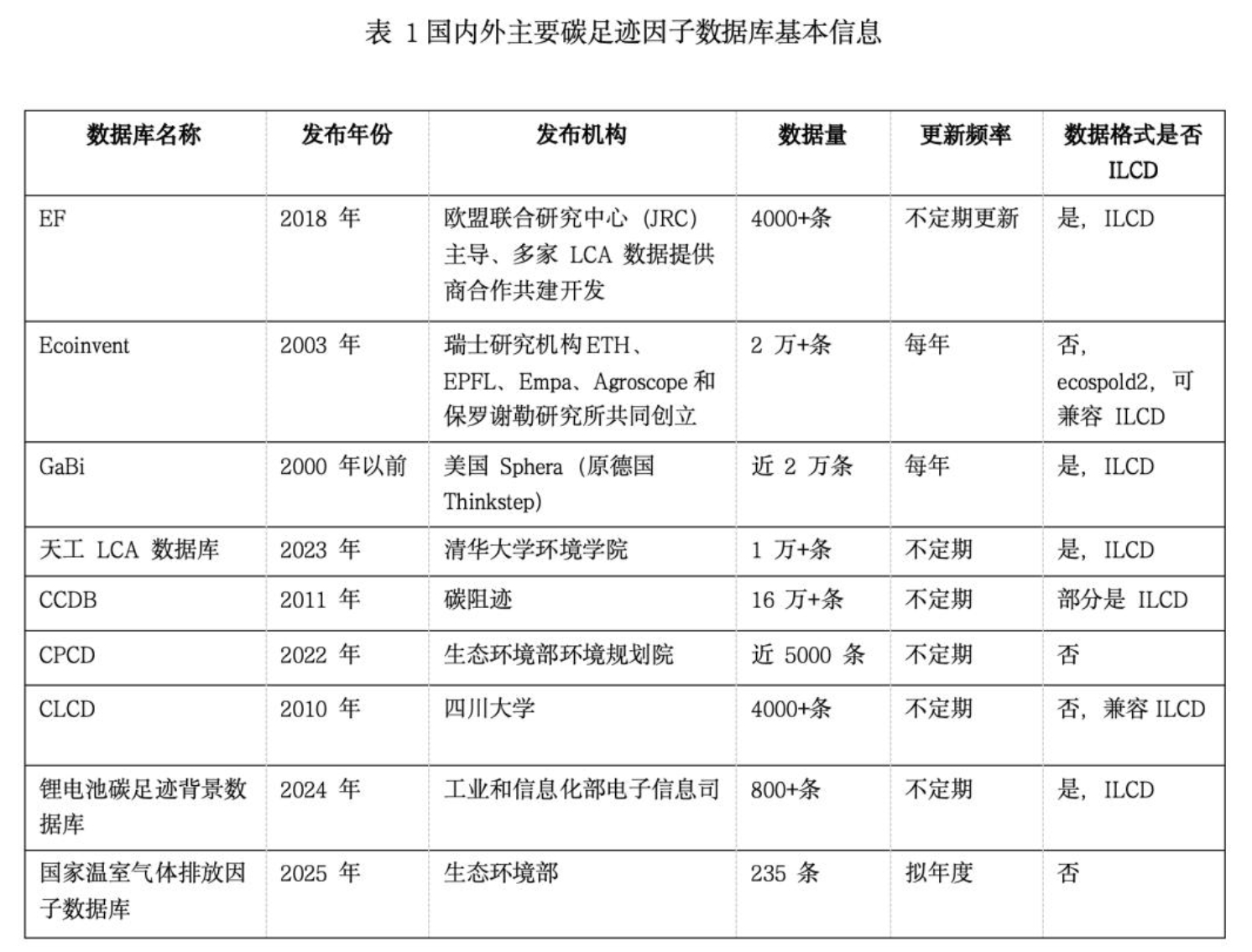

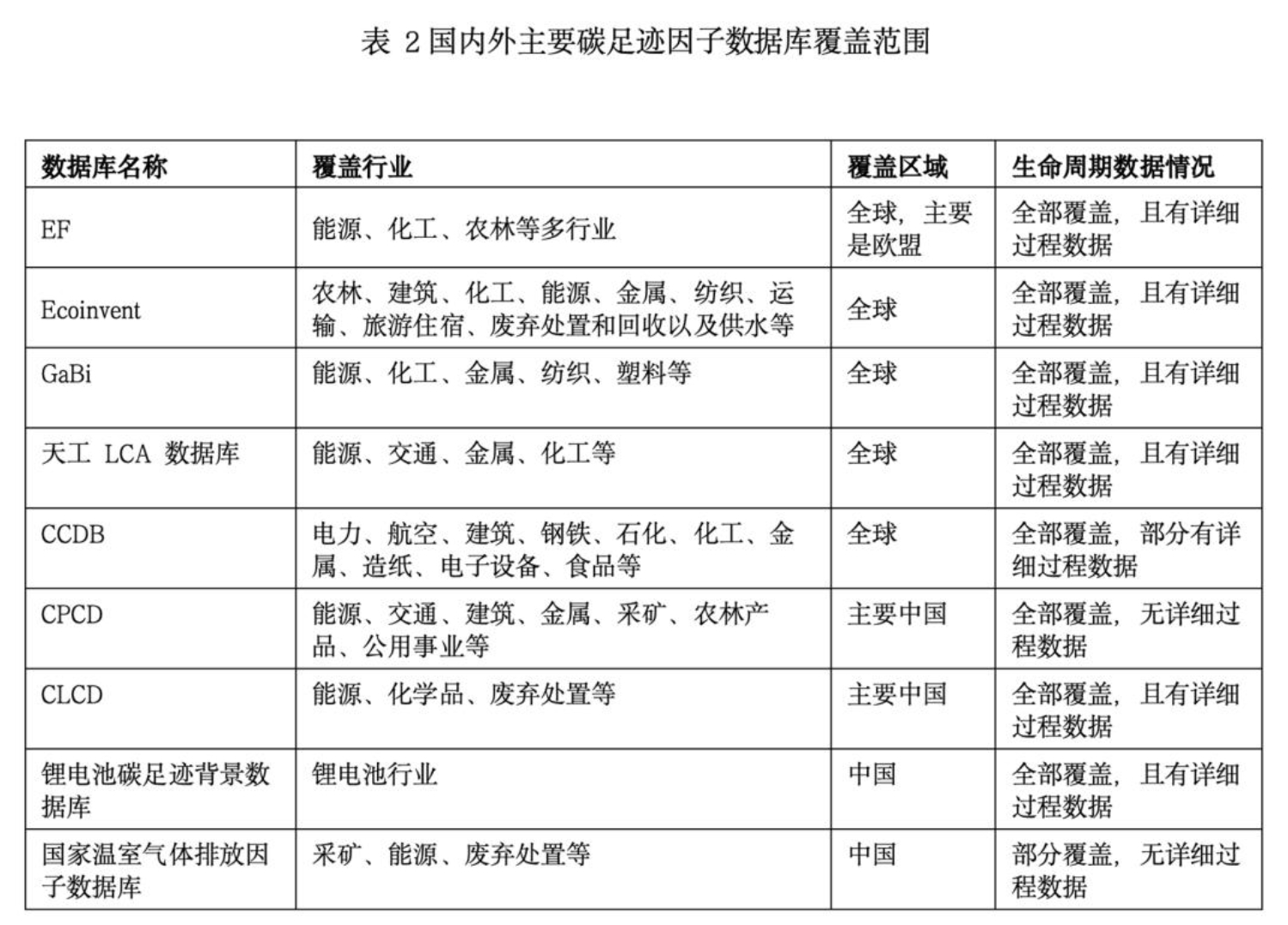

常见的国外数据库包括欧盟环境足迹数据库2(Environmental Footprint Database,EF)、Ecoinvent3(瑞士)、UK Government GHG Conversion Factors for Company Reporting4(英国)、日本供应链相关组织温室气体排放系数数据库5(日本,以下简称“日本排放系数数据库”)、GaBi(美国)。国内正在建设的数据库包括天工LCA数据库6(清华大学)、中国碳排放因子数据库7(China Carbon Database,CCDB,碳阻迹)、CPCD中国产品全生命周期温室气体排放系数库8(生态环境部规划研究院)、中国生命周期基础数据库9(Chinese Life Cycle Database,CLCD)、工信部锂电池碳足迹背景数据库10、国家温室气体排放因子数据库11(生态环境部)。主要数据库的发布年份和发布机构、数据库规模及类型等基本信息见表1,覆盖范围见表2。

(二)国内外数据库的比较分析

企业使用碳足迹因子库的数据核算时,应确保数据质量,并要实现数据可比性,并非“拿来即用”,需要从以下不同维度考量其数据质量,以有效支撑企业的核算需求。

第一,数据格式的标准化。数据库中收集的数据格式主要包括:①ILCD(International Reference Life Cycle Data System),②ecoSpold;③仅排放因子数据。其中前两类为碳足迹核算通用的国际标准格式,除排放因子数据外,还需要提供的一系列涉及质量、方法、术语、文件记录和评审要求等信息。

欧盟新电池法中对于数据库提出了明确的标准化要求,按优先级顺序使用数据:第一优先的是ILCD格式的数据,而且要使用LCDN(The Life Cycle Data Network)中最具代表性的EF兼容数据集(EF compliant datasets),以上数据库中仅欧盟自身的官方数据库EF满足;第二优先的是来自任何其他来源的EF兼容数据集,但前上述数据库未有满足的;如以上满足条件的数据库均不具备的数据,则可以从来自LCDN或其他来源的ILCD入门级数据库中选用,我国的天工、CLCD、国外的ecoinvent12数据库满足此要求。

第二,数据的行业覆盖全面性。指数据库是否能够完整覆盖电池全产业链的关键环节,如电芯正负极活性材料、隔膜、电解液等,满足欧盟电池法下电池产品碳足迹的核算要求。目前看,以上数据库中,锂电池碳足迹背景数据库在电池行业代表性和技术契合度上较高,此外欧盟EF数据库、Ecoinvent、GaBi在电池相关的数据覆盖全面性方面较优。

第三,数据核算生命周期各个阶段的完整性。指数据库是否能够完整覆盖电池产品“摇篮到坟墓”全生命周期不同阶段的排放,是否包括了原材料、运输、能源、末端处置等碳足迹因子。上述数据库中大多或多或少包括了全生命周期的背景数据,只有我国的国家温室气体排放因子数据库仅包括生产过程直接排放和部分间接排放的因子数据。

第四,数据更新频率。指数据库能否及时反映能源结构转型、产业技术迭代以及产品碳足迹规则的最新进展。整体而言,Ecoinvent、GaBi保持相对稳定的更新频率,我国国内数据库由于起步相对晚,处于快速发展期,更新频率不确定但数据相对较新。

第五,数据是否反映中国的实际情况。指的是数据库是否准确反映中国本土化生产特征。上述数据库中,国内数据库如锂电池碳足迹背景数据库、天工LCA、碳阻迹CCDB、CPCD和CLCD的数据较符合中国实际,而国外数据库如欧盟EF、Ecoinvent和GaBi数据库中,中国的背景数据集数量少,且数据相对老旧。

(三)国内外数据库的质量评估

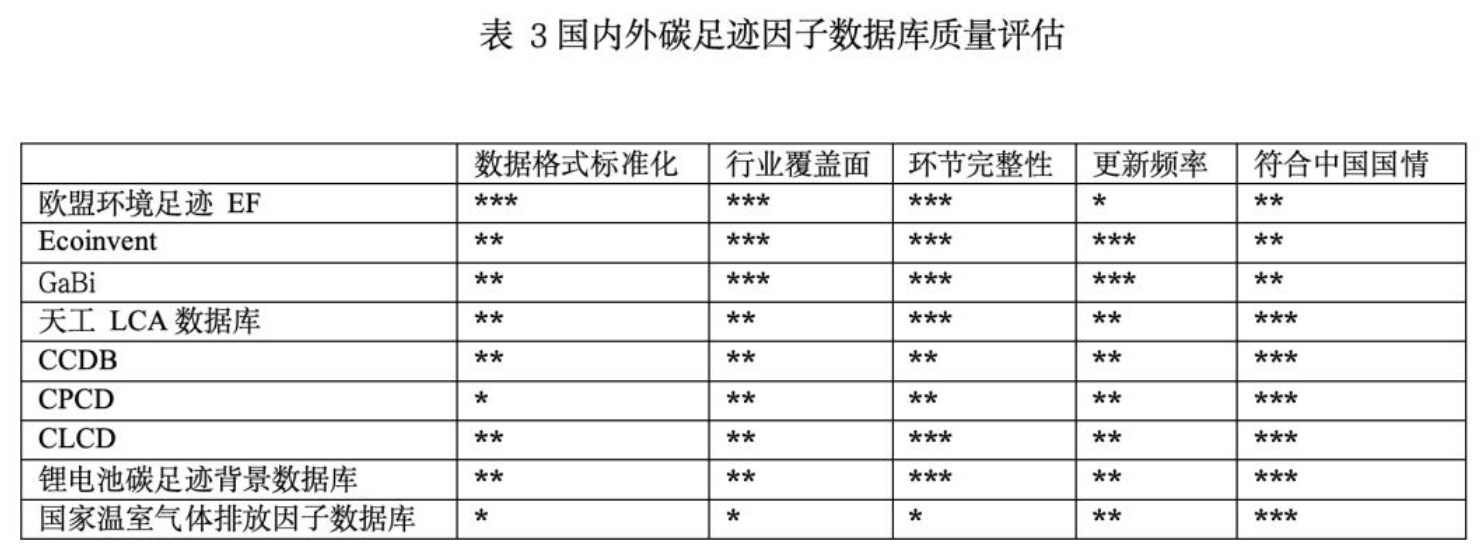

通过对国内外碳足迹因子数据库的比较分析,本文采用半定量的方式对各数据库进行欧盟电池法背景下的综合评价,数据来自于对公开资料的整理分析,如表3所示,星越多代表该指标越完善。

以上评价指标中,数据格式标准化、行业覆盖面和环节完整性指标为数据可用的前提条件,属于数据“有没有”的问题;更新频率、是否符合中国国情则属于数据“好不好”的问题。总体来看,我国企业在测算碳足迹时,出于数据“有没有”的考虑,不得不优先使用欧盟环境足迹EF和Ecoinvent的数据,而部分数据采用中国国内的数据库如天工、CCDB等作为补充,这就在一定程度上牺牲了对数据“好不好”的考量。

以电力碳足迹为例,国外数据库如欧盟EF、Ecoinvent和GaBi关于中国电力碳足迹因子大多在0.8-1.0 kgCO2e/kWh之间,相较于中国生态环境部发布的2023年电力碳足迹因子数据0.6205 kgCO2e/kWh明显偏高,这就使得采用国际数据计算得到的碳排放量偏高的情况。

建立科学权威、国际可比的碳排放数据库是企业能够完整、准确地完成对外披露任务、使中国企业的产品绿色出海具有更强国际竞争力的重要前提。借鉴欧盟EF数据库经验可知,顶层设计统一、职责分工明晰化有利于数据库顺利运转以及后续更新。目前我国碳排放因子数据库分散于各个地方政府、高校或者研究机构主导建设,缺乏统一数据库平台,没有统一的标准接口和更新机制,存在企业难以抉择、数据无法通用等情况。基于上述分析针对碳排放因子数据库的建设和应用提出以下改进建议。

(一)强化标准化并轨,推动本地数据体系与国际规范接轨

在数据格式标准化的方法和架构两个层面上统筹开展对接。方法上,要推动国内数据库在生命周期边界、功能单位、排放源分类、分配规则等方面的关键核算参数的深度对接,在此基础上通过本土能源结构、工艺生产、地区差异等因素,收集中国本土化代表性排放因子以提高数据库中数据的有效性和准确性;架构上,数据库的整体架构设计(如流程分类、数据格式)应优先采用ILCD格式。此外,应为动力电池、储能系统、消费电子电池等出口占比重较大的重点产品制定符合我国国情特点的具体细化规则作为数据库建设分类依据及核算模板。

(二)构建中外互信与技术对接机制,推动数据互认与国际采信

为使数据“走出去”,应抓住政府间对话窗口,在中欧建立起碳足迹因子数据互认机制。一是通过独立专家认证国内数据库,增加国内数据库在海外使用的可信度。二是建立数据库信用评价体系,通过对数据库的评价,提高数据库的公信力。三是以中欧绿色技术合作机制、全球碳市场对话平台为契机,尝试先建立“互认试点”,在电池等重点领域率先开展双边数据采信和方法采信工作,逐步缩减双方差距。

(三)借鉴国际经验统筹数据库治理,明确各层级责任分工

除欧盟外,英国、日本的数据库建设也为我国提供经验,如英国和日本的环境主管部门都定期发布碳数据库,其中涉及产品碳足迹的数据库会整合国际或本国的碳足迹因子数据库。

基于国际经验,建议我国一是由生态环境部或国家数据局牵头建设国家级产品碳足迹数据库顶层平台,集约化统筹利用已有数据,打造统一的数据库入口和对外的技术接口体系,实现数据标准化、规范化的统一,打通各个应用场景的数据流转通道。

二是建立“国家—行业—地方—平台”的四级协作机制。由国家层面负责提供统一标准、底层架构和数据质量控制方法;由各行业协会或龙头企业牵头,组织建设本行业核心领域的专业数据库,例如动力电池、正极材料、电解液等关键环节;地方层面主要作为补充,聚焦本地区具有显著优势或特色的行业领域,开展相关数据库的建设工作;碳足迹数据库平台担负标准制定、数据审核、接口管理和对接国际的功能。

三是建立数据库的动态更新和监督机制,设立数据库审查委员会,定期检查数据的有效性、及时性和代表性;用新技术手段如区块链实现数据的版本管理和可追溯性,支持国际贸易的正常开展与国际市场的开拓,同时也有利于监管机构提供正确有效的政策依据。

参考文献:

1. 图源:课题组根据Rules for the calculation of the Carbon Footprint of Electric Vehicle Batteries (CFB-EV) 翻译绘制

2. https://eplca.jrc.ec.europa.eu/LCDN/developerEF.html

3. https://ecoinvent.org/

4. https://www.gov.uk/government/collections/government-conversion-factors-for-company-reporting

5. https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/estimate_05.html

6. https://www.tiangong.earth/zh

7. https://www.carbonstop.com/zh/ccdb?lowCarbon=off

8. https://lca.cityghg.com/

9. https://www.weblca.net/database

10. https://www.ldchy.cn/ldctzjbj/

11. https://data.ncsc.org.cn/factoryes/index

12. Ecoinvent是全球领先的生命周期背景数据库,其数据格式是ecoSpold2而非ILCD,但可以通过LCA软件进行转换。虽然ecoinvent数据库建设的方法学方面与欧盟环境足迹EF的要求有一些区别,比如在废弃处置的分配方式上,欧盟环境足迹EF的要求是循环足迹公式CFF,但是在当前阶段,在进行欧盟电池法要求下的碳足迹核算时,ecoinvent数据库也可以作为一个补充。此处认为可归类为ILCD入门级数据库。

文|杨秀,清华大学气候变化与可持续发展研究院;闫娜、王浩名 、欧阳成,碳阻迹(北京)科技有限公司;杨姗姗,清华—力拓资源能源与可持续发展联合研究中心。

编辑丨胡文娟

来源丨《可持续发展经济导刊》2025年6月刊

原文标题丨《完善我国碳足迹因子数据库建设,积极应对国际绿色贸易壁垒》

图片由AI生成

返回顶部

返回顶部